![]()

|

|

명이대방록의 서리

|

| 서리(胥吏)는 전근대 중국에서 관청(衙門)의 하층에서 근무하던 관리로서, 이서(吏胥)·서리(書吏)·이인(吏人) 또는 이(吏)라고도 하였다. 서리의 기원은 한(漢)나라의 영리(令吏)이지만, 서리제도는 |

|

|

|

|

세종이 이룬 나라 (5)

|

| 집현전을 통해 세종 시대의 학문, 출판은 크게 진흥되었다. 이를 이끈 세종의 의도는 무엇이었을까? 첫째, 통치의 근본을 강화하고 법치를 실현. 둘째, 백관과 유생들 교육. 셋째, 백성 교육, 훈민( |

|

|

|

|

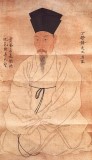

맹사성 선생 묘

|

| 경기도 광주시에 있는 조선시대의 재상 맹사성의 묘. 1974년 9월 26일 경기도 기념물로 지정되었다. 1974년 9월 26일 경기도 기념물로 지정되었다. 세종 때 재상인 맹사성(1360~1438)의 묘로 맹씨의 문중산 |

|

|

![]()

|

|

음직

|

| 고려시대 공신과 5품 이상의 고급관료 자제들에게 부조의 문음으로 주어진 관직. [내용] 대개 부조의 관직이 5품 이상인 경우에는 자(子)·손(孫)까지, 3품 이상인 경우에는 수양자(收養子)·여서(女 |

|

|

![]()

|

|

상수리

|

| 통일신라시대에 일정 기간 동안 왕경에 머물며 여러 행정 관서에서 근무한 주리 또는 주리를 왕경에 머물게 하여 여러 행정 관서에서 근무하게 한 제도. 상수리는 통일신라시대에 일정 기간 동안 |

|

|

|

|

용산리

|

| 「용산리」는 ‘용산 마을의 아전’이라는 뜻으로, 조선 후기의 문신이자 실학자인 다산 정약용이 쓴 전문 24행 5언 고율의 한시로 『여유당전서』 5권에 전한다. 전반부에서는 아전들이 소를 빼앗 |

|

|

|

|

이두

|

| 한자의 음과 훈을 빌려 우리말을 기록하던 표기법. [개설] 『제왕운기(帝王韻記)』에서는 ‘이서(吏書)’라 하였고, 『대명률직해(大明律直解)』에서는 ‘이도(吏道)’, 『훈민정음』의 정인지(鄭 |

|

|

|

|

전서

|

| 고대의 한자서체. [내용] ‘篆’은 당나라 장회관(張懷瓘)의 ≪서단 書斷≫ 권상에 “전(篆)이라는 것은 전(傳)으로 물리(物理)를 전하는 것이니 베풀되 다함이 없다(施之無窮).”고 하였다. 곽말약( |

|

|

|

|

신혼별

|

| 한글 원문 신혼별 두보 *토사(兎絲)가 쑥과 삼에 엉킨다 해도 그 덩굴 길게는 못 뻗으려니. 출정(出征)하는 병사에 딸을 준다면 길가에 버림만도 아예 못하리. 머리 얹어 당신의 아내 되고도 그 침상 |

|

|

|

|

목민대방

|

| 조선 후기, 문신 홍양호가 지방 행정에 관한 내용을 엮어 편찬한 목민서. 『목민대방』은 조선 후기에 소론계의 문신 홍양호가 지방 행정에 관한 내용을 엮어 편찬한 목민서이다. 이 책은 최초의 |

|

|

|

즐겨찾기 추가

즐겨찾기 추가